1 研究成果简介

2025年4月9日,中国南开大学联合多国科研团队在《Nature》发表突破性研究,首次揭示了植物叶片对大气微塑料(MPs)的吸收机制及其环境累积效应。研究结合质谱检测(LC-MS/MS、Py-GC/MS)、高光谱成像(HSI)、原子力显微镜-红外光谱(AFM-IR)和激光剥蚀电感耦合等离子体质谱(LA-ICP-MS)等多技术手段,系统评估了典型塑料聚合物(如PET、PS)在植物叶片中的分布规律及迁移路径。研究发现,大气MPs通过气孔途径进入叶片,并沿质外体迁移至维管组织或富集于毛状体;露天种植的叶菜类蔬菜中MPs浓度可达10²–10³ ng/g干重,高污染区域(如涤纶工厂)植物叶片中浓度高达10⁴ ng/g干重。尽管短期植被恢复可见,但重金属污染沉积物与MPs的长期生态毒性仍需警惕。

2 关键科学问题

微塑料(MPs)在环境中广泛存在,但植物如何通过叶片直接吸收大气中的MPs仍缺乏可靠证据。传统研究多关注植物根系对土壤MPs的吸收,但对气态MPs的叶片吸收机制、累积路径及其环境风险尚未明确。文章聚焦以下核心问题:

(1)叶片是否通过特定途径(如气孔)吸收大气中的MPs?

(2)MPs在植物体内的迁移与积累规律如何?

(3)叶片吸收的MPs是否影响食物链安全?

3 图文导读

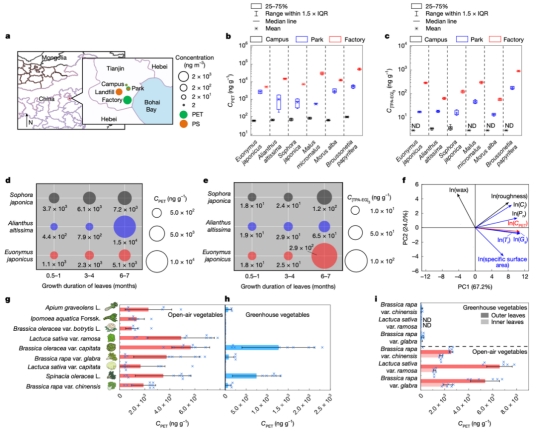

PET微塑料在环境中广泛存在并累积于植物体内

研究发现,采自天津不同污染程度地点的植物叶片中均检测到PET微塑料,其浓度与大气MPs浓度和叶片生长时间呈正相关(a-e)。主成分分析(f)表明PET浓度与气孔导度(Gs)、光合速率(Pn)、蒸腾速率(Tr)等生理特征相关。g–i展示了开放式种植蔬菜中PET含量普遍高于温室种植,且外层叶片含量明显高于内层叶片。

Fig. 1 | Concentrations of the target MPs in leaves and vegetables and in the atmosphere in Tianjin.

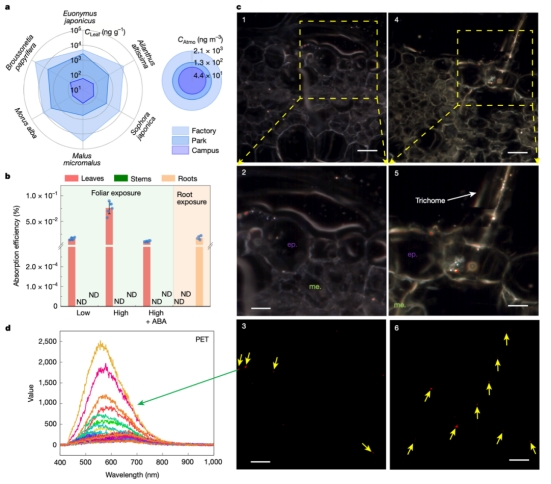

叶面吸收是植物吸收微塑料的主要途径

研究发现,相比于根部暴露,叶面暴露后玉米叶片能在1天内快速吸收PET微塑料(a-b)。高剂量处理组的叶片横切面显示PET颗粒可分布于气孔、叶肉和毛状体中(c1-6)。d的高光谱特征进一步确认这些颗粒为PET聚合物。ABA处理关闭气孔后吸收效率显著下降,支持气孔为主要吸收通道的观点。

Fig. 2 | The absorbed PET MPs in the leaves from the field investigation and in the maize leaves from the laboratory simulation experiment.

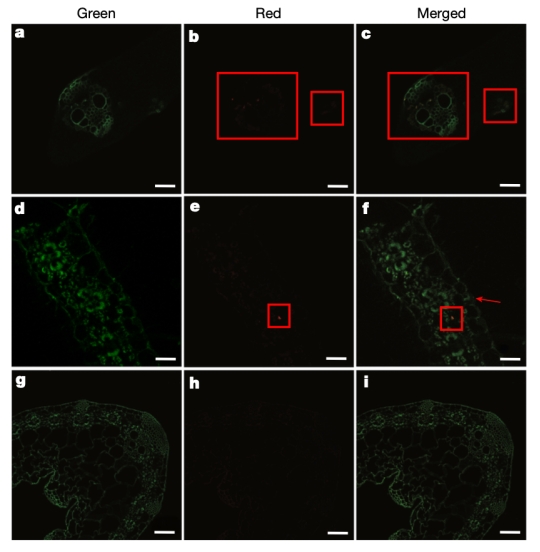

荧光显微镜揭示微塑料聚集于植物组织中

研究发现,通过共聚焦激光扫描显微镜(CLSM),可以在玉米叶片的维管组织(a–c)、表皮层(d–f)中检测到红色荧光标记的PS微塑料颗粒,并与绿色植物自发荧光进行合并分析(Merged),进一步证实了其定位于叶片内部组织而非表面。对照组(g–i)中未检测到红色信号,验证了实验处理的特异性。

Fig. 3 | The absorbed fluorescent PS polymers observed in maize leaves.

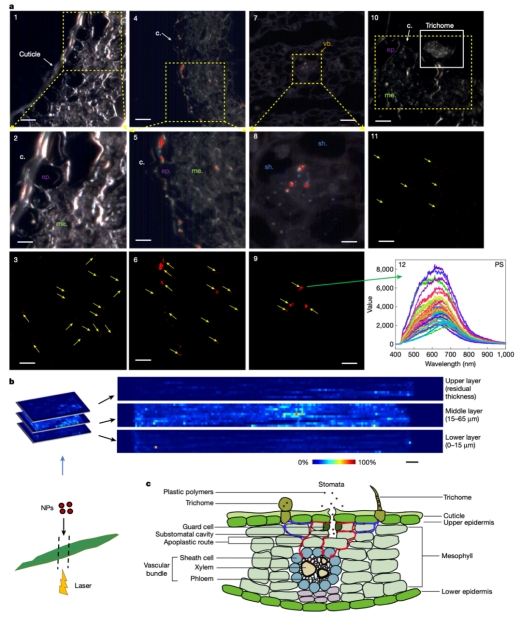

微塑料可穿透表皮、迁移至叶片内部并富集于毛状体

研究发现,通过高光谱成像(HSI)结合光学显微镜观察,PS微塑料颗粒(红色)被检测到存在于角质层以下的表皮、叶肉细胞间隙(a1–6)、维管束(a7–9)以及毛状体内部(a10–11)。b通过激光剥蚀-ICP-MS 展示了不同叶片深度层的欧姆信号分布,确认了颗粒在中下层富集。c总结了颗粒沿“气孔→叶肉→维管束/毛状体”的胞间隙迁移路径。

Fig. 4 | The distribution of PS NPs in maize leaves and the speculated transport pathways.

4 创新点

(1)首次在野外尺度验证植物叶片对大气MPs的主动吸收:通过质谱检测与高光谱成像(HSI),量化了高污染区植物叶片中PET和PS的浓度(最高达104纳克/克干重)。

(2)揭示气孔途径的核心作用:利用ABA(脱落酸)调控气孔开闭实验,证实气孔是MPs进入叶片的主要通道,吸收效率达0.079%。

(3)阐明MPs在植物体内的迁移机制:通过激光剥蚀电感耦合等离子体质谱(LA-ICP-MS)和共聚焦显微镜,发现纳米级MPs通过质外体途径迁移至维管组织,并富集于毛状体。

5 小结与展望

文章首次系统揭示了植物叶片吸收大气微塑料的普遍性与机制,突破了对陆地生态系统MPs循环的传统认知,具有多重科学与社会价值:

在环境监测新指标方面,叶片MPs浓度可动态反映区域大气污染水平,为环境政策制定提供低成本监测工具;

在食品安全预警方面,明确露天种植作物的MPs暴露风险,推动温室农业与净化技术的发展;

在生态修复启示方面:毛状体作为MPs的“天然捕获器”,为设计生物修复材料(如仿生吸附剂)提供灵感;

在全球污染治理方面:警示MPs通过气溶胶长距离传输的潜在跨境污染,呼吁国际协同管控。

未来可结合毒理学与AI模型,量化MPs经食物链的传递效率,并探索植物-微生物协同降解MPs的可行性,为构建“碳中和”背景下的污染防控体系提供科学支撑。

资讯来源:微信公众号”AI4EarthScience“推文《Nature论文解读:植物叶片吸收大气微塑料的环境行为与生态风险研究》

阅读推文

阅读原文