摘要

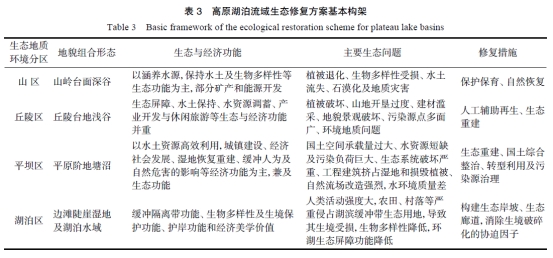

喀斯特高原湖泊流域由外围向内可分为山区、丘陵区、平坝区和湖泊4个生态地质环境分区。山区主要生态问题是植被退化、生物多样性受损、水土流失、石漠化及地质灾害等;丘陵区主要是植被破坏、山地开垦过度、建材滥采、地貌景观破坏、污染源点多面广、环境地质问题较多等;平坝区主要是国土空间承载量过大、水资源短缺及污染负荷巨大、生态系统破坏严重、工程建筑挤占湿地和损毁植被、自然流场改造强烈、水环境质量差等;湖泊主要是人类活动强度大,农田、村落等严重侵占湖滨缓冲带生态用地,导致生境受损,生物多样性降低,环湖生态屏障功能衰减或丧失,水质污染严重等。根据高原湖泊流域生态地质环境分异特征、水循环及物质传输规律、资源与环境条件,从研究自然演替规律和内在机理出发,分区评价流域生态功能及适宜性,揭示主要生态问题,总结实践经验,探讨基于自然解决方案的思路与原则,构建适应高原湖泊流域资源与环境条件和社会现实的生态修复方案。山区以保护保育提升生态功能为主,丘陵区以人工辅助再生、生态重建提升生态与经济功能为主,平坝区以生态重建和转型利用以消除生态环境隐患、修复生态和恢复土地功能为主,湖泊主要开展水质修复和生态重建等。目前,高原湖泊内完成修复面积593 hm2,基本实现消除地质安全隐患、防治水土流失、恢复植被3大目标任务,稳定和改善云南省九湖流域生态系统功能,提升土地利用价值,维护区域生物多样性。

关键词:生态系统 / 喀斯特高原湖泊 / 地貌形态 / 环境问题 / 生态修复 / 云南

引言

云南高原常年水面大于1 km2的湖泊有30个,湖水面积达1115.81 km2,总蓄水量约290×108 m3,主体为著名的“九大高原湖泊”。高原湖泊主要发育在喀斯特断陷盆地中,湖泊流域就是一个完整的盆地单元,这是其最突出的环境特征。全新世以来,高原隆升趋于稳定,高原湖泊普遍进入了退化阶段,资源与环境承载力随之降低,生态脆弱性增强。而高原湖泊流域聚集的人口、经济负荷最大,对流域生态破坏严重,湖泊生态退化形势严峻。喀斯特断陷盆地均分布在高原面及其边缘,所产生的生态破坏效应,经地表河、地下河可直接传递和影响下游长江、珠江等大江大河的水环境,因此其生态修复对区域水环境及生态安全意义重大。生态修复主要指致力于恢复与重建在人类活动影响下受到破坏的自然生态系统的各项工作,通过科学调查、系统分析、统筹规划,制订和实施自然恢复、辅助再生、生态重建等措施相结合的山水林田湖草综合修复方案,实施系统修复,使生态系统向良性循环方向发展。目前针对高原湖泊生态修复的研究多关注于各专业具体问题和恢复治理技术的研究,实践侧重于湖泊水体和湖滨带,而根据喀斯特断陷盆地生态地质环境分异特征、水循环和物质及能量传递规律、资源与环境条件,基于自然解决方案的高原湖泊流域生态修复方案的研究还较薄弱。这导致高原湖泊流域生态修复的系统性不足、修复区生态服务功能较弱、投入产出效益较低、可持续性较差等问题突出。因此,基于自然解决方案的高原湖泊流域生态修复思路、原则、措施和方案的研究是非常必要和迫切的。

1.高原湖泊流域生态地质环境特征

1.1喀斯特断陷湖盆生态地质环境分区

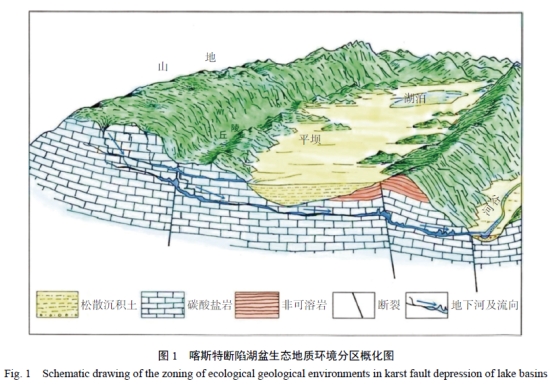

山地、丘陵、平原、河湖等地貌类型是其形成区域地层构造背景、地壳演化过程及内外动力地质作用特征的综合反映,对水土资源形成及运动、贫富状况、生境与生态特征起着最为直接的控制作用,并且与重大生态问题的形成及分布相关性突出,对当地人居聚落格局、产业结构、交通水利、文化教育等经济社会形态与发展水平同样有着明显影响,同时也是最直观和便于识别的生境因子。就最基本的生境要素而言,地表岩土分布状态及特性是生境形成的物质基础,在不同的地貌类型区间变化明显,盆地外围山区基岩大面积裸露,山区与平坝的过渡地带丘陵台地区基岩被土层半覆盖,盆地底部平坝区土层几乎全覆盖。不同的岩土基础可能形成物质成分、结构、厚度和分布、水肥性状不同的土壤,其适宜生长的植物种类不同,动物生存所需食物、水、隐蔽条件不同,而人类生产生活状态自然也不同。水循环过程主要因地貌类型的区间变化影响而形成了补给、径流、排泄分区,不同的区域地表水和地下水的形成、运动、汇集及赋存形态、贫富程度也不同。山区是主要水源区,径流垂向漏失现象突出,严重干旱缺水;丘陵台地区河溪及地下溶洞管道流较发育,季节性干旱缺水;平坝区径流汇聚,雨季发生局地内涝;湖泊区则水质问题突出。不同地貌类型区生态问题的产生及发展必然存在一定的差异及不同的规律,治理成效悬殊。山区基岩大面积裸露,石漠化严重,治理效果差;丘陵台地区基岩被土层半覆盖,石漠化较严重,治理效果较好;平坝区土层几乎全覆盖,除了少量残丘、孤峰,极大部分无石漠化;湖泊污染负荷集中,治理困难等等。因此,地貌类型是生态环境地质分区最佳的标志。

以地块断陷为主导,侵蚀及溶蚀共同作用形成的喀斯特断陷盆地,由里到外不同成因和组合形态的地貌呈现环带状的分布特征,总体地势由低平递增至高耸,地形切割由浅到深,地貌分布和变化规律性明显。根据喀斯特断陷盆地地貌类型的区间差异及变化规律,由外向内将盆地划分为:山区、丘陵区、平坝区和湖泊4个生态地质环境分区(图1)。湖盆外围山区主要呈侵蚀、溶蚀中山及古高原面和侵、溶蚀台地形态;丘陵区主要呈侵蚀、溶蚀丘陵、垄岗、槽谷、冲洪积台地及扇地形态;平坝区则主要为冲湖积平原、低阶地及各类湿地展布;湖泊位于湖盆最下游,湖滨多为陡崖或浅滩及沼泽。喀斯特断陷盆地由外围山区、丘陵区、平坝区递降到湖泊区,地表水、地下水由高往低径流汇集到湖泊,湖泊外围任何生态破坏引起的不良环境效应均由径流直接传递到高原湖泊,故应以盆地流域为单元系统地进行生态修复。

1.2高原湖泊流域生态适宜性评价

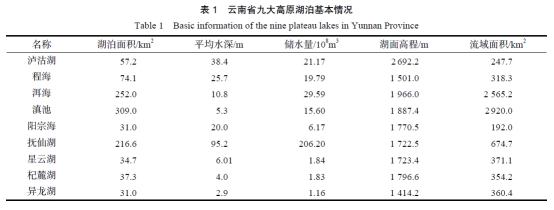

生态适宜性是在一个具体的生态环境内,生态环境要素为其中的生物群落所提供的生存空间的大小及对其正向演替的适合程度。对其进行科学合理的评价,是生态修复规划部署的前提。本文对“九大高原湖泊”(表1)生态适宜性进行了初步评价。

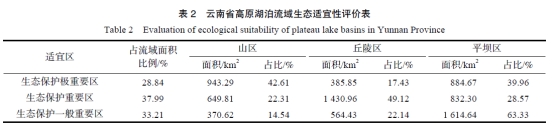

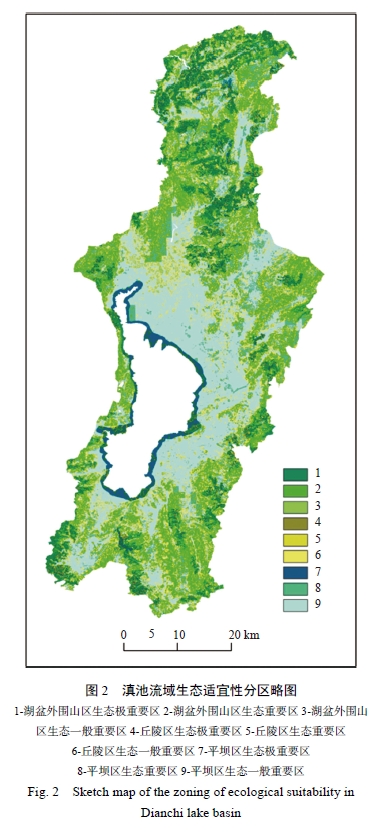

此次评价依据地理国情坡度分级标准,结合云南省坝区范围线,按≤8°、8-25°、>25°将流域划分为湖盆外围山区、丘陵区和平坝区三个区域,根据云南省资源环境承载能力和国土空间开发适宜性评价成果资料(数据时间均为2019年),开展流域生态系统服务功能重要性和生态脆弱性评价,集成得到生态保护重要性,以识别九大高原湖泊生态保护极重要和重要区域分布及面积(表2,图2)。

评价结果表明:外围山区虽未直接相邻湖泊,但从水源涵养、水土保持、生物多样性维护等生态功能上,都对高原湖泊有重大影响,同时由于山高坡陡,谷深流急,地质环境复杂脆弱,生境恢复稳定性差,一经破坏难以还原,就山区而言,生态保护极重要区占比最大。丘陵区生态保护重要区占比最大。平坝区中因包含湖体,生态保护极重要区比例高于丘陵地区,生态保护一般重要区占比最大,达50%以上,其次是生态保护重要区。

2.高原湖泊生态现状及问题

2.1 高原湖泊生态现状

在九大高原湖泊中,流域单位人口和经济负荷较轻的泸沽湖、抚仙湖生态保护和修复效果较好,水质处于Ⅰ、Ⅱ类水平。其他湖泊生态破坏和退化均较严重,保护和修复困难。其中,滇池流域生态系统的复杂多样性、问题的种类及严重性最具代表性。滇池流域内自然生态系统可包括森林生态系统、湿地生态系统、河流生态系统、农田生态系统、城市生态系统和湖泊生态系统。其中森林面积12.51×104 hm2,森林覆盖率为41.71%,主要分布于北部盘龙区、南部晋宁区,多涉及水源保护区与自然保护地;呈现由湿润、半湿润型向干旱贫瘠型退化的趋势,针叶林占总面积的73.4%,阔叶林仅占3.6%,其余为经济林和果木林,流域森林植被总面积及总质量不高,植被存在明显次生化,景观差,生物多样性降低等问题。滇池流域湿地面积达1218.66 hm2,主要分布在滇池周边,近年来陆续建成昆明捞渔河国家湿地等十多处环湖湿地,这对提升生态环境质量,有效保护生物多样性起到了积极作用,但在配水系统、运营管理、监测手段上仍有不足。水系由周围群山沟谷呈向心状注入滇池,主要入湖河流有35条,皆源近流短,根据河流水体功能定位,用水域岸线自然状况、生态流量满足程度、水质优劣程度、水体自净能力等11项指标进行评价,据《滇池流域国土空间保护和科学利用专项规划(2021-2035年)》13%河流处于健康状态,74%河流处于亚健康状态,13%河流处于不健康状态。滇池流域农田生态系统总面积有3.69×104 hm2,占流域面积的12.63%。农业生产以花卉和蔬菜种植为主,农业生产大量施用农药化肥,2020年单位耕地面积施肥量为1021.97 kg·hm-2,高于国家平均水平的643.9 kg·hm-2,产生大面积的农业面源污染。滇池流域城市生态系统主要分布在环滇池北部、东部和南部区域,总面积占滇池流域面积的22%,主要为次生和人工植被,城镇生活污染是水质不能稳定达标的主要原因之一。总体来说,滇池流域生态系统退化,导致生态系统中各类群内部的生态位补偿效应减弱,生态系统结构和功能的稳定性降低。

2.2高原湖泊生态问题分析

2.2.1水资源短缺及污染负荷巨大导致水质恶化

高原湖泊流域产流量有限,山地丘陵区径流漏失严重,水资源调节功能弱,干旱频发。例如,滇池流域多年平均自产水量 5.4×108 m³,到2013年跨流域调引水量达到8.89×108 m³,但人均水资源量也仅为393 m³·人-1,约为全国平均水平的19%。采矿、地下工程疏排水导致地下水位下降、含水层疏干,部分泉流量减小或断流加剧了水资源短缺。例如,流域北部的翠湖九龙池泉群是滇池水源之一,因地下工程排水和打井取水影响而断流。广泛的废水、废渣对水环境的污染严重。2008年6月阳宗海砷污染,就是企业生产的废水、废渣通过地表河沟直接排放,溶隙、洼地渗入含水层,雨水淋漓渗入三种方式所造成,砷含量最高的谭葛营湖中下降泉水,砷含量为29.62 mg·L-1。而坝区的土壤污染通过地表水、地下水淋滤、径流迁移污染湖泊。

2.2.2生态系统破坏导致生态服务功能衰减

高原湖泊流域地质环境脆弱,水芦苇、水葫芦等耐污性水生植物大量生长繁殖,原生土著物种的生存受到严重影响,导致生物多样性受损。在不合理的人类活动和自然因素作用下,植被损毁、覆盖率降低、退化,植被涵养水源和水土保持的功能降低,水土流失、土壤涵养水源能力降低等生态环境问题严重,山地地质灾害多发,石漠化发育造成严重的生态破坏等问题。2005年滇池流域水土流失总面积为141.64 km2,中度和强度水土流失主要分布于外围山区和丘陵区。滇池流域分布有建筑石料16类220个历史遗留矿山,开采方式以露天开采为主,矿山开采损毁土地达1761.09 hm2。湖盆外围山区地质灾害发育,以滑坡为主,滇池流域地质灾害隐患点约210处,洱海流域地质灾害隐患点190余处,山区沟口泥石流较发育。根据第三次全国国土调查数据,滇池流域范围内0.88万hm2林地还处于裸露状态,2.09万hm2退化林需要修复,0.86万hm2森林需要抚育,0.18万hm2林地需要封山育林,林草生态保护修复需求迫切。

2.2.3国土空间承载量过大,制约生态修复效果

由于经济社会的不断发展,建设用地、工矿用地等生活生产用地占比大,滇池流域尤其明显。根据第三次全国国土调查,滇池流域人类高度开发的土地面积占41.65%,林地和草地占45.99%,水域及水利设施用地占12.35%,生态空间严重不足。城镇化建设挤占了流域内维持自然生态更新的空间,湖泊河流水环境被破坏,流域生态功能退化。高原湖泊湖滨带地势相对平坦,房地产、旅游业等均有挤占开发生态廊道现象。人口密度的快速提高,旅游、房地产开发所带来的污染负荷增长,使流域水环境保护压力剧增。湖滨湿地严重破坏,生物物种急剧减少,水生与湿生植物由深水区、浅水区向湿地、陆地逐步消亡,浮游动物、螺贝类底栖生物明显偏少,土著鱼类濒危或消失。根据卫星及无人机遥感影像显示,20世纪80年代滇池水生植物覆盖率为12.60%,而2019年占全湖水域面积的3.77%,下降70%。

3.高原湖泊生态修复实践

高原湖泊生态保护和修复已有20多年的历史,积累了不少好的经验,也存在诸多问题,对其分析总结,是构建基于自然解决的生态修复方案的必要环节。

3.1高原湖泊生态修复概况

从20世纪90年代至2017年,高原湖泊的治理主要围绕湖泊开展水质污染治理,实施点源污染治理、环湖截污、环湖生态及水循环系统保护与重建等。2017年至今,在总结前期治污的基础上,湖泊水质治理的观念逐渐调整为全流域范围的保护修复。在生态问题诊断的基础上,划分保护修复单元,布局修复工程子项目。湖盆外围山区、丘陵区一般划分为水源涵养与生物多样性保护修复单元,主要布局林草、矿山生态修复、石漠化治理等项目(山上);平坝区一般划分为农业生态系统保护修复单元,主要布局生态型的土地整治及农业农村面源污染综合治理项目(山下)、入湖河流水生态环境保护和修复项目(岸上);湖滨区一般划分为湖滨缓冲带生态廊道保护修复单元,主要布局农业产业结构调整、湖滨湿地及生态廊道建设工程(岸下),同时严格管控建设用地。主要做法有:

(1)在山区和丘陵区部署封山育林自然修复措施,辅于人工措施,以恢复和稳定流域外围山区生态及生物多样性、增强水源涵养功能、减轻或消除水土流失及地质灾害隐患,维护自然生态系统的完整性、原真性;

(2)在丘陵区和平坝区部署生态重建、转型利用等措施,以消除地质环境隐患、重建生态环境和恢复土地功能,提升土地利用价值;

(3)在平坝区采取生态重建或转型利用等措施,消除或阻断城乡生活污染源及平坝区农业面源对湖泊水质的污染,同时考虑湖泊流域生态修复的社会属性,拓展生态修复的经济属性,调整优化土地利用结构,进一步优化“三生空间”布局;

(4)湖滨地带依托现有脉络,保护生态廊道,实施河湖连通、生境修复等,形成森林、农田、湿地、河湖等完整的生态网络;

(5)城镇建设用地秉持高质量、合理布局,优化存量,集约利用原则。城镇建设发展边界确保符合城镇开发边界与生态保护、永久基本农田保护红线,同时合理避让生态脆弱区域与用地不适宜地区。

3.2实施效益评价

云南省针对高原湖泊实施的国土绿化、天然林保护、草原生态修复、公益林建设、石漠化治理、湿地与河湖保护修复、生物多样性保护、土地综合整治、水土保持、矿山地质环境治理等重点生态工程,取得了显著成效。九大高原湖泊中的抚仙湖、泸沽湖水质稳定保持Ⅰ类,洱海、程海、阳宗海水质保持稳中向好,滇池、星云湖、杞麓湖、异龙湖富营养化水平持续降低。其中2020年滇池水质达到1988年建立滇池水质监测数据30年以来的最好水平。

抚仙湖是云南第一个国家立项支持的以盆地流域为单元,以基于自然解决方案的理念开展生态修复的高原湖泊,修复项目在2020年已基本完成。通过生态修复,抚仙湖流域生态环境持续改善,2020年与2015年水质指标相比,高锰酸盐、化学需氧量、氨氮、营养状态指数分别下降了13.3%、41.2%、40.0%、1.0%,透明度上升了18.6%;通过用地结构优化,流域内生态用地和建设用地实现“一增一减”,恢复湿地2800余亩,建成湖滨缓冲带7400余亩,生物多样性明显增加,入湖河流径流区森林覆盖率和生态承载力显著提高。

3.3经验及问题

云南省高原湖泊流域生态修复成效初显,初步扭转了生态系统退化趋势。主要经验有:(1)修复思路从单点示范向区域系统治理转变;(2)统筹考虑流域的完整性、生态系统的关联性,工程实施范围不仅限于重要生态空间,还包括与之关联的流域空间,在国土空间开发利用格局和用途管制下分区分类开展生态保护修复,体现整体保护和系统修复原则;(3)重视各生态系统要素之间的协调性和整体性,综合开展山水林田湖草等各类自然生态要素的保护和修复;(4)实行多学科、多领域技术整合,综合运用保护保育、自然恢复、辅助再生、生态重建等修复模式,提升综合治理的成效;(5)按照“以块为主,条线结合”的思路,提出统筹整合各类生态保护修复子工程和项目,形成对流域的一体化保护和修复合力,在提升生态效益的同时兼顾社会效益和经济效益,逐步实现人与自然和谐共生。

现存主要问题为:(1)以流域为单元、加强源头保护和治理的力度不够,体现在针对湖泊治理方面投入较多,山地丘陵投入较少;(2)对资源与环境和生态变化规律认识不足,急于求成,人为的生物和工程措施多,自然修复措施少,自然的良性演替和繁衍差,后期维护工作量大,生态效益的可持续性较差。

4.基于自然解决的生态修复方案构建

基于自然解决方案的理念、思路、方法都强调生物多样性的保护、采用近自然的方法、强调过程导向、自然力量主导等。

4.1基本理念、思路与原则

4.1.1尊重自然、顺应自然的理念

高原湖泊的保护修复应利用现有的森林、农田、湿地、河流、城市、湖泊生态系统,利用本地物种,所采取的措施可以是完全绿色的(仅包括生态系统要素),也可以是混合的(结合生态要素与工程措施),但要从原来的“人类引导、自然助力”转向基于自然的解决方案(NbS)提出的“自然引导、人类助力”,给予自然休养生息的时间,让它按照自然规律进行自我修复,最终达到让自然主导发挥作用。

4.1.2认识自然、遵循规律的思路

开展高原湖泊生态修复要经过全面、科学的调查,充分了解区域自然地理、生态地质环境条件,摸清生态系统内在机理和演替规律,准确识别和诊断生态问题,选用的修复模式和治理措施要顺“势”而为,要适应本地资源与环境条件和社会现实,维护生物多样性,促进生态系统正向演替。

4.1.3师法自然、系统修复的规划

坚持以流域为单元,充分考虑流域生态环境的分异和分区特征、生态适宜性,聚焦区域自然禀赋,依据生态系统内各生态要素的内在关联性,统筹规划,实行整体保护、系统修复、综合治理。

4.1.4因地制宜、综合治理的方案

根据流域资源与环境条件、社会现状及其变化规律,经科学调查、系统分析、统筹规划,制订和实施综合修复方案,开展系统修复。以问题为导向,采用适宜的自然恢复、辅助再生、生态重建、转型利用等措施,提高修复的科学性、针对性。按照国土空间规划和管控要求,因地制宜开展修复,切实解决问题,实现生态良性循环。

4.1.5良性循环、可持续发展标准

高原湖泊作为人口密集的经济活跃地区,其保护修复应坚持NbS准则中提出的“经济可行、适应性管理及持续主流”标准。高原湖泊基于自然解决的保护修复方案,不仅要考虑自然环境的恢复、土地利用价值的提升,还要将生态修复与绿色发展、循环经济、绿色产业相关联,使修复对象从自然要素转向社会–生态要素,使修复目标从生态系统结构与功能优化扩展到人类生态福址的提升。

4.1.6激励机制、长效的政策保障

建立健全激励机制,由政府主导,职能部门协同配合,针对生态修复中耕地和建设用地指标流转挂钩、产权关联、资源利用、碳排放指标交易、林木采伐、土地出让、财税支持、金融扶持等方面,制订切实可行的激励机制;积极探索市场化发展机制,鼓励社会资本参与生态修复全过程;搭建信息服务平台,加强宣传引导等。

4.2修复方案构建

根据高原湖泊的实际,以系统科学和基于自然解决方案的理论为指导,在总结经验和分析问题的基础上,遵循上述原则构建高原湖泊生态修复一般方案(表3)。

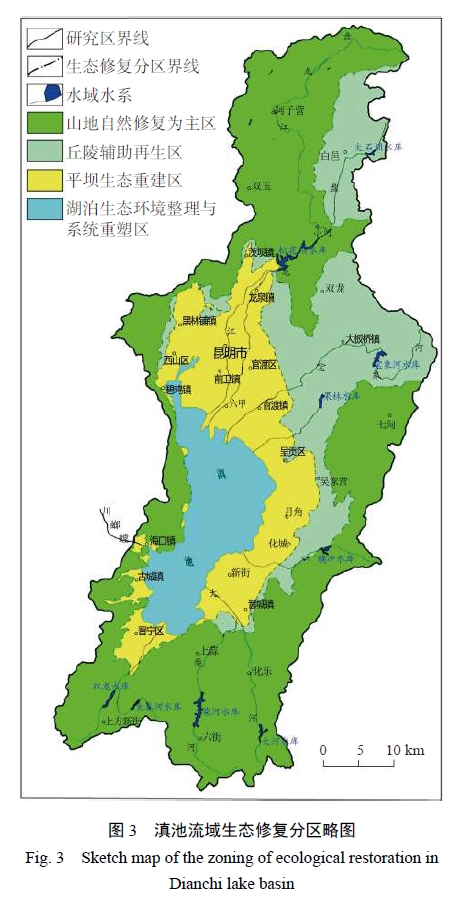

以喀斯特断陷湖盆流域为单元,在生态系统详细调查研究,精准识别盆地生态地质环境分异特征、水循环及物质传输转换规律、资源与环境条件及社会现实、问题的特征及成因、流域生态系统演替趋势和生态保护修复需求的前提下,遵循自然规律和生态系统内在的演化机制,统筹规划,以解决生态问题、改善生态环境质量为基础,以提升生态功能和生物多样性为目标,全面部署山水林田湖草一体化保护修复。湖盆外围山区、丘陵区以保护和恢复涵养水源、水土保持、生物多样性维护为主,平坝区以国土综合整治及污染源治理为主,在湖滨带以构建生态廊道、湿地修复为主,湖泊以水质修复和生态恢复重建为主等(图3)。

5.结语与建议

(1)高原喀斯特断陷盆地汇水范围即为湖泊流域。盆地地表水、地下水流由外围高中山区、丘陵区、平坝区汇集到湖泊内,湖泊外围任何生态破坏引起的不良环境效应均由径流直接传递到湖泊,应以盆地流域为单元系统进行生态保护和修复;

(2)高原湖泊主要生态问题为水资源短缺及污染负荷巨大导致水质恶化;生态系统破坏导致生态服务功能衰减;国土空间承载量过大严重制约生态保护和修复;

(3)高原湖泊流域生态修复应施行基于自然的解决方案,根据流域生态地质环境分异特征、水循环及物质传输规律、资源与环境条件,经科学调查、系统分析、统筹规划,制订和实施综合修复方案,开展系统修复;

(4)修复方案构建应尊重和顺应自然,山区以保护保育提升生态功能为主,丘陵区以人工辅助再生、生态重建提升生态与经济功能为主,平坝区以生态重建和转型利用以消除生态环境隐患、修复生态和恢复土地功能为主,湖泊主要开展水质修复和生态重建等;

(5)在基于自然解决方案的同时,滇池、洱海、抚仙湖流域周边人口集聚且第三产业发展迅速,应结合优化产业布局来实施;泸沽湖流域地处乡村地区,人口密度较低且以旅游业为主,自然修复方案应结合生态环境、旅游开发与民族文化保护间的平衡来实施;程海、阳宗海面临着水资源严重短缺的现状,自然修复的方案应结合湖泊下游灌溉高效节水技术实施;杞麓湖、异龙湖、星云湖流域农业面源污染严重,自然修复的方案应结合调整产业结构来实施,以提升高原湖泊水生态环境质量。

资讯来源:微信公众号”生态修复网“推文《【案例分享】喀斯特高原湖泊流域基于自然解决的生态修复方案—以云南九大高原湖泊为例》

阅读推文