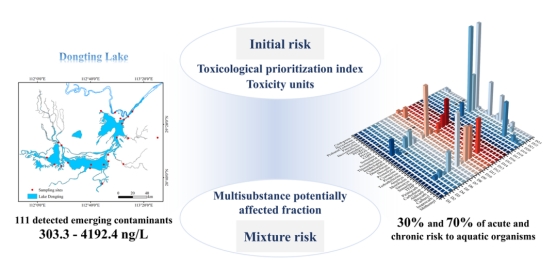

中国环境科学研究院徐建研究员团队与中国环境监测总站金小伟教授级高工团队合作在环境领域著名学术期刊Journal of Hazardous Materials上发表了题为“Ecological implications and drivers of emerging contaminants in Dongting Lake of Yangtze River Basin, China: A multi-substance risk analysis”的研究论文。文章研究了典型湿地淡水生态系统中农药、药物和个人护理品以及工业化学品等新污染物对水生生物的混合生态风险,运用结构方程分析人类活动对新污染物混合生态风险影响的主要驱动因素。结果表明新污染物对淡水生物构成不可忽视的急性(30%)和慢性(70%)混合风险,土地利用类型(农业用地)和气候条件(降水)是新污染物混合风险的主要驱动因素。这些研究结果为了解典型淡水湿地生态系统的生态风险状况和风险主要驱动因素提供了重要依据,为控制和管理新污染物提供了科学依据。

文章信息

第一作者:罗莹,北京师范大学与中国环境科学研究院联合培养博士研究生。主要从事新污染物环境行为和生态风险评估等方面的研究。

通讯作者:金小伟,中国环境监测总站教授级高工,博士生导师。研究方向为流域水生态监测与评价,生态毒理与风险评估;徐建,中国环境科学研究院研究员,博士生导师,研究方向为新污染物环境地球化学过程及生态效应。

图片摘要

引言

栖息地破坏、自然资源过度开发、气候变化、外来物种入侵和污染是人们已经确认导致生物多样性丧失的主要驱动因素。传统上,研究人员对化学污染物作为全球变化驱动因素的关注甚少,主要在少数几类化学物质引起的毒性,尤其是农药和一些金属。目前,污染物的数量正以比其他全球变化驱动因素更快的速度增加,新污染物对水生生态系统产生直接和间接的影响,其通过各种途径和机制导致多种受影响物种的适应能力下降,甚至导致敏感物种灭绝,从而改变群落和整个淡水生态系统的结构和功能。水环境中长期存在的多种新污染物产生的毒性压力(即风险程度)对淡水生态系统造成破坏,定量分析新污染物种类和直接影响效应对于保护淡水生态系统至关重要。

评估新污染物对生态系统的潜在风险时,以前的研究侧重于综合新污染物浓度和毒性效应对单个污染物或污染物类别造成的风险评估上,而忽略了长期暴露在低浓度中混合污染物对生态系统造成的综合生态风险。以往对流域新污染物混合生态风险的研究主要采用各种新污染物风险商或者毒性当量的累加,然而,这些方法忽略了不同新污染物具有不同的毒性作用模式,导致低估或高估水生环境中污染物的混合风险。文章主要研究典型湿地淡水生态系统中新污染物的分布特征、生态影响和驱动因素,以期为水环境中新污染物的治理和管控提供有效的保护策略。

图文导读

新污染物的分布特征

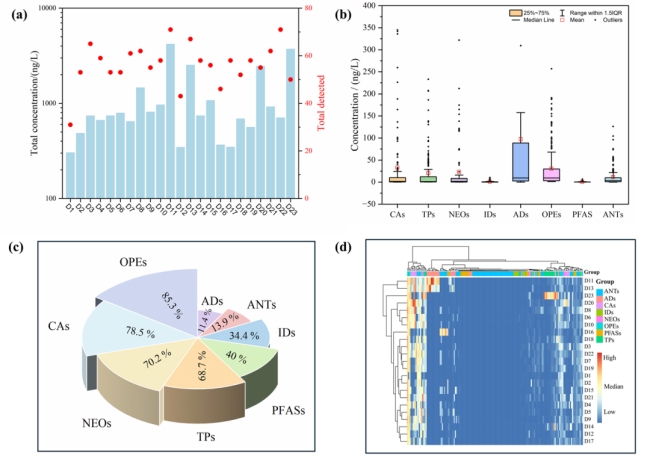

洞庭湖中新污染物的浓度总体表现为抗抑郁药(ADs)>氨基甲酸酯农药(CAs)>有机磷酸酯(OPEs),平均浓度分别为97.3、26.2和19.3 ng/L。新污染物在不同区域中的种类和浓度分布不同,这与人类活动强度和污水处理厂分布显著相关。

图1. 洞庭湖新污染物的基本情况: 23个采样点地表水中检出新污染物的总数(红点)和累积浓度(ng/L)(a);浓度热图(d);8类新污染物的浓度(b)和种类及检出频率(c)

新污染物的生态风险评估

洞庭湖流域中NEOs、TPs、CAs、ADs、OPEs、PFASs等6类新污染物对水生生物构成潜在风险。吡虫啉、舍曲林、西咪嗪、呋喃丹和涕灭威等8种新污染物的最大浓度对水生生物产生高风险(图2)。然而要系统地评估数百种污染物构成的共同风险,还需要做大量工作。本研究结合风险商数和 ToxPi 筛选出地表水中33种重点新污染物,对水环境中的污染物进行了混合风险评估(图3)。吡虫啉在洞庭湖流域的两个采样点中对水生生物慢性毒性效应的潜在影响部分超出5%,表明其产生的慢性风险不可接受(图4)。洞庭湖流域中超过30%和70%的水生生物受到新污染物导致的急性和慢性混合风险(图5)。这些研究结果表明,单一污染物导致的生态风险较低,但其产生的混合风险是值得关注的。

图2. 根据平均浓度(a)和最大浓度(b)确定的潜在风险新污染物(TU>0.1)

图3. 根据ToxPi评分标准对洞庭湖中检出的化合物进行排名(前20种化合物)

图4. 采样点中33 种化合物急性(a)和慢性(b)毒性效应对水生物的潜在影响比例

图5. 洞庭湖中新污染物基于慢性毒性效应(a)和急性毒性效应(b)的混合风险

人类活动强度对生态风险的主要驱动因素

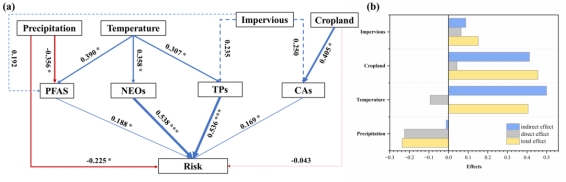

利用结构方程确定土地利用和气候条件对水生生物导致的混合生态风险的直接和间接效应(图6,χ2=24.784,df=22,CFI=0.94,RMSEA=0.005)。生态风险受土地利用类型和气候因素的直接影响,TPs(λ = 0.536,p < 0.001)和NEOs(λ = 0.538,p < 0.001)对慢性生态风险有显著的直接正效应(图6)。气候条件中,降水对慢性生态风险有直接的负面影响(λ = - 0.225,p < 0.05),这可能是由于稀释效应降低了污染物的浓度,从而导致风险的变化(图6)。此外,CAs 浓度受到农业用地的直接正向影响(λ = 0.405,p < 0.05),对淡水系统中的水生生物造成生态风险(图6)。农业用地对污染物浓度的影响略高于气候条件对污染物浓度的影响,这与农业强度与淡水环境压力之间存在正相关的结论一致。该研究结果表明,土地利用和气候条件可以被用作解释新污染物混合风险的主要驱动因素。

图6. 结构方程模型显示的气候条件和土地利用对新污染物混合慢性风险的直接和间接效应(a)及相应的直接效应、间接效应和总效应系数(b)

小结

对典型湿地(洞庭湖流域)淡水生态系统中8类新污染物进行了生态风险评估。有机磷酸酯、抗抑郁药和农药是洞庭湖流域浓度较高的污染物。利用风险熵法和ToxPi筛选出重点新污染物进行混合风险评估,表明洞庭湖流域水生生物受污染物急性和慢性影响的概率较高,混合物风险值得关注,其中吡虫啉对洞庭湖流域中5%以上的水生生物具有极大的风险。土地利用、气候条件等多种压力源通过改变污染物排放影响生态风险,因此有必要考虑多种因素对淡水生态系统风险的驱动影响。考虑到气候变化、土地利用和污染物之间的相互作用在长时间序列中非常明显,未来的研究需要关注污染物与多种因素在长时间段和大尺度上的交互作用及其机制。

该项目得到了国家自然科学基金委和长江生态环境保护修复联合研究等项目的资助。

资讯来源:微信公众号”水生态环境科学“推文《JHM:长江流域洞庭湖新污染物的生态影响和驱动因素—多物质风险分析》

阅读推文

阅读原文