原文献信息:Focardi A, Bramucci AR, Ajani P, Khalil A, Raina J-B, Seymour JR. Defining the ecological strategies of phytoplankton associated bacteria[J]. Nature Communications, 2025, 16(1): 6363.

关键图文

这篇发表于《Nature Communications》的研究聚焦浮游植物与细菌的生态相互作用,通过长期追踪15种新分离浮游植物的微生物组动态,揭示了相关细菌的distinct生态策略,为理解水生生态系统中微生物群落构建机制提供了新视角。

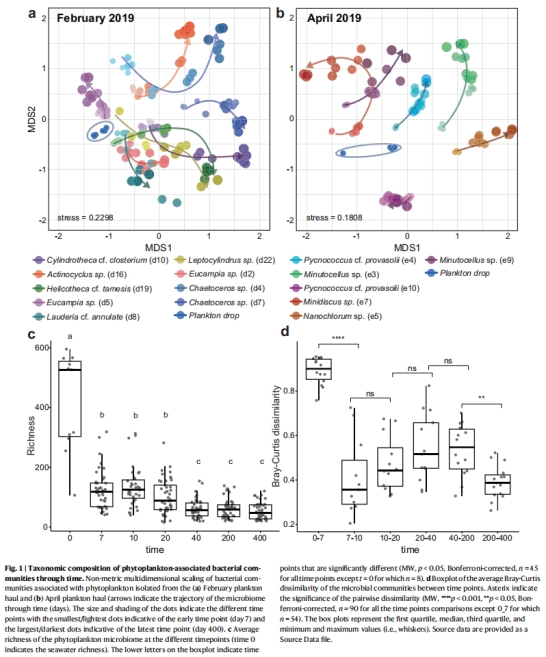

研究通过16S rRNA 扩增子测序和宏基因组分析,对15种浮游植物(涵盖12个属,包括12种硅藻和3种绿藻)的微生物组进行了400天追踪。结果显示,浮游植物分离后仅20天,每种就形成了独特的细菌群落;400天内,群落丰富度下降39%并逐渐稳定,红杆菌目(Rhodobacterales)和黄杆菌目(Flavobacteriales)相对丰度较初始海水提高5倍,成为优势类群,表明浮游植物会主动筛选其共生细菌群落。

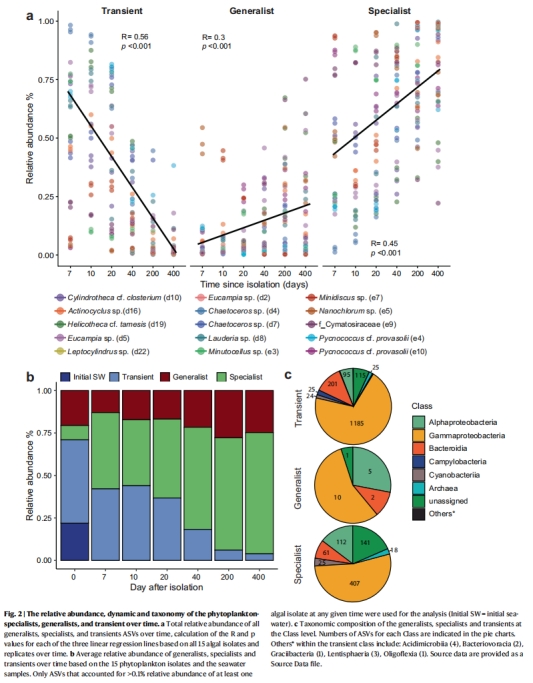

基于与浮游植物的关联特异性和持续性,研究将细菌分为三类:一是专性共生菌,仅与1-2种浮游植物形成长期关联;二是泛性共生菌,可与3种以上浮游植物共生;三是短暂共生菌,不形成持续关联。其中,专性共生菌占比最高(947个ASV),泛性共生菌最少(18个ASV),短暂共生菌虽初始占比44%,但400天后降至4.2%。

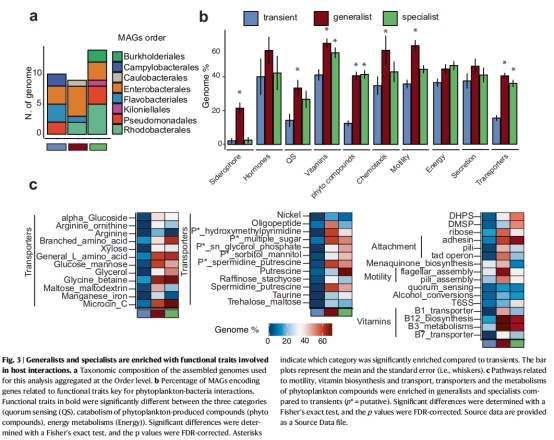

基因组分析揭示了三类细菌的功能差异:与短暂共生菌相比,专性和泛性共生菌在趋化性、维生素合成、次生代谢物生产及浮游植物源化合物摄取相关基因上显著富集。例如,85%-90%的专性和泛性共生菌含钴胺素(B₁₂)合成基因,而仅30%的短暂共生菌有此功能;二者还富集氨基酸、葡萄糖等转运蛋白基因,适配浮游植物释放的代谢物。

专性与泛性共生菌也存在差异:泛性共生菌基因组更大(比专性菌大18.2%),运动性基因(如鞭毛合成基因)更丰富(89%泛性菌含相关基因,专性菌仅37%),利于在不同宿主间迁移;其铁载体合成基因和抗菌次生代谢物基因(如聚酮合成酶)更富集,可能通过竞争优势拓展宿主范围。专性共生菌则更擅长利用特定浮游植物代谢物(如含降解DHPS、DMSP的关键基因),且42%含VI型分泌系统(T6SS),可能用于竞争或增强与宿主的化学交换。

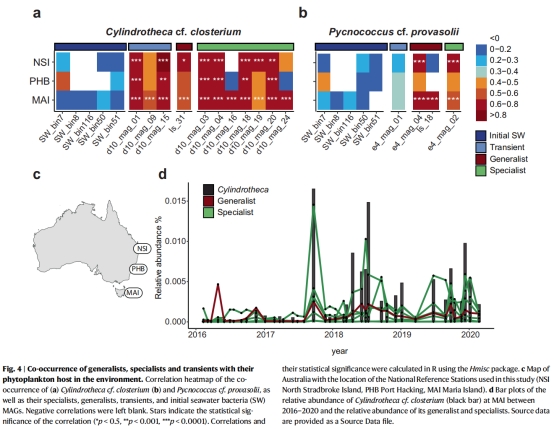

环境验证显示,专性和泛性共生菌的丰度与宿主浮游植物在海洋时间序列数据中呈显著正相关(如Maria岛站点),而短暂共生菌无此关联,表明这些关联并非实验室培养artifact,而是自然生态系统中的真实相互作用。

综上,研究表明浮游植物通过筛选形成独特微生物组,相关细菌通过“专性适配”和“泛性适应”两种策略实现生态位分化:专性共生菌依赖特定宿主代谢物,泛性共生菌则凭借运动性、竞争能力和代谢灵活性拓展宿主范围。这些策略共同塑造了浮游植物微生物组的结构,对理解水生生态系统生产力和生物地球化学循环具有重要意义。

资讯来源:微信公众号”微生物网络BioNet“推文《Nature Communications:浮游植物相关细菌的生态策略解析》

阅读推文

阅读原文